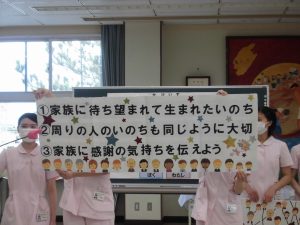

5年 いのちの教室

12月16日(木)に5年生が「いのちの教室」を行いました。県立総合衛生学院 助産学科の6名の学生さんが中心となって、授業内容を計画し、劇や手作りの教材を用いた説明をしてくださいました。子供たちは、ヒトの卵子が0.13mmとメダカの卵よりも小さいことに、とても驚いたようです。また赤ちゃんの人形を抱いてみて、とても小さいことや頭の方が重いことに気付いたようでした。赤ちゃんを抱いている子供たちの表情が、とてもかわいらしかったです。

授業を通して、出産時の父母の思いを知り、家族に感謝したいという思いをもった子供たちがたくさんいました。授業をしてくださった学生のみなさん、大変分かりやすい授業をありがとうございました。

5年 家庭科出張授業、調理実習

11月29日(月)、上市中央小の栄養教諭 石田先生の出張授業として、家庭科「食べて元気!ご飯とみそ汁」の学習をしました。今回は特に、みそとみそ汁について詳しく知ることができました。

まずは、みその作り方やみその種類を教えていただきました。その後は、にぼし、かつお節、昆布、それぞれからとっただし汁でつくった3種類のみそ汁を味わい、風味の違いを感じ取りました。さらに、だしが入っていないみそ汁とも比べることで、だしのうま味を実感し、和食の基本であるだしの大切さを理解することができました。

現在、新型コロナウイルスへの感染者数が落ち着いていることから、12月9日(木)には、自分たちでご飯とみそ汁を作る調理実習も行いました。

3年 社会科校外学習

5年「夢の教室」

1年生活科校外学習

1・2年 健康運動能力向上支援事業

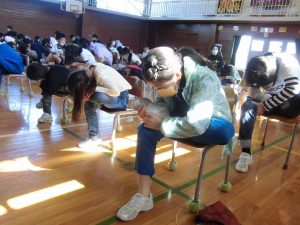

学校保健委員会・学習参観

10月22日(金)、学校保健委員会と学習参観を行いました。

今年の学校保健委員会は、新型コロナウイルス感染予防のため保護者の参加はなく、児童と教職員のみで行いました。はじめに児童保健委員会の発表では寸劇を通して、よい姿勢の合言葉「グー・ペタ・ピン」について全校児童に伝えました。また、スタジオじゆう 野田 千晶先生のご講演では、悪い姿勢を長くとることによる体への影響や「グー・ペタ・ピン」のよい姿勢をとることのよさ、姿勢をよくするための体操を教えていただきました。

午後からは学習参観です。1年生は、これまで大切に育ててきたアサガオのつるを利用してお家の方と一緒にリース作りをしました。2年生は、英語を使ったゲームをしながら、自分の気分を伝え合う表現に親しみました。3年生は、外国語活動として様々な色の形の言い方や欲しいものを尋ね合う表現を学習しました。4年生とあすなろ級は、攻め方や守り方、声のかけ方を工夫しながら、体育館でティーボールをしました。5年生とつばめ級は、食塩が水の中でとける様子を観察し、もののとけ方について考えました。6年生は総合的な学習として、自分たちで育てて収穫したサツマイモを商品化するために必要なことを話し合い、袋詰めや値付け、ポスターづくり等、販売するための準備をしました。

たくさんの保護者の皆さんにご参観いただき、ありがとうございました。

4年校外学習 四季防災館

10月14日(木)、4年生が社会科の学習の一環として、四季防災館へ見学にいきました。子供たちは2班に分かれ、地震体験や初期消火体験、煙体験、流水体験等をしました。

初期消火訓練では、ペアで水消火器を持ち、鍋に火が入っている画像を目がけて、水を放ちます。みんなとても上手に消火することができました。地震体験では、震度1の揺れから始め、どんどん強い揺れを体験していきました。始めはあまり感じなかった揺れでしたが、やがて手すりにつかまらないと立っていられないほどの揺れとなり、子供たちは足を踏ん張りながら耐えていました。また、東日本大震災や阪神・淡路大震災を再現した揺れも体験し、地震によって縦揺れ、横揺れ等の違いがあることや、揺れの持続時間の長さにも違いがあることを体感し、驚きの声をあげていました。

今回の体験を通して、自然災害の恐ろしさや、火災や災害が起きた時どのように行動すればよいのかを学ぶことができました。

6年ふるさと学習

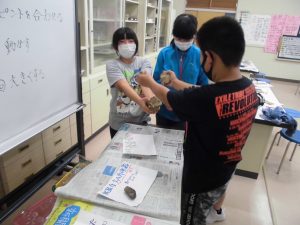

10月12日(火)、6年生がふるさと学習として上市町の地層と化石について学びました。今年は新型コロナウイルス感染防止のため活動を縮小し、講師である立山黒部ジオパーク協会専門員 山瀬 裕子先生に各学校を巡回していただく形で実施しました。

子供たちは、山瀬先生が用意してくださった画像をもとに、上市町の片地や釈泉寺、稲村の露頭にみられる地層の観察をしました。地層によって含まれる粒の大きさや色に違いがあることを見付けていました。また、実際に地層からとれた化石や岩石等の標本を手に取って観察することもできました。6年生はすでに地層の学習を済ませていたということもあり、とても活発に発言していました。学習後は、実際の露頭を現地で観察してみたいという気持ちが高まったようでした。