カテゴリー: 5年

5・6年生町陸競技記録会

福祉教育プログラム

5月31日(火)に、5年生の総合的な学習の一環で高齢者疑似体験と体の不自由な方との交流学習(福祉教育プログラム)を町社会福祉協議会の協力のもと、行われました。

初めに車いすを利用されている方や目の不自由な方に疑問に思ったことを質問したり、思いを聞いたりする交流会を行いました。「なぜ?」「どうして?」という子供たちの率直な疑問に丁寧に答えていただきました。

次に高齢者疑似体験・車いす体験・白杖体験をしました。高齢者は体を動かすことが、なかなか困難であること、車いすは思ったよりも操作が難しいこと、杖を突いて歩くことは怖いことなどを経験しました。子供たちは、今の自分たちの生活を振り返り、若者や高齢者、健常者や体に不自由さをもっている方が、共に過ごしやすい社会を気付く必要性を実感していました。最後に盲目のピアニストの演奏を生で聴き、その音色のすばらしさに感動していました。子供たちによい機会を与えていただいた関係者の方々、本当にありがとうございました。

少年消防クラブ結団式

いのちの教室~いのちを大切に~

今日、2限目に、5年生を対象に「いのちの教室」がありました。

「いのちを大切にしよう ~みんなちがってみんないい~ 」というテーマで、富山県総合衛生学院の助産学科の学生さんから、いのちの始まりから赤ちゃんが誕生するまでの様子を、クイズも交え、劇にして教えてもらいました。画用紙に小さな穴をあけたくらいの受精卵が、お母さんのお腹の中で、3か月では、体重25g、身長9cm位、それが、5か月、7か月、10か月とどんどん成長していく様子を、赤ちゃんのモデルやお母さんの姿で教えてもらいました。赤ちゃんが生まれるときの陣痛の場面では、子供たちも参加し、うちわでお母さんを扇いであげたり汗を拭いてあげたりし、みんなで「頑張って」と応援しました。

赤ちゃんの人形を抱っこする体験では、抱っこの仕方を教えてもらい、一人ずつ、そっと、やさしく抱っこしました。赤ちゃんの顔をのぞき込んで、うれしそうに抱っこしている姿が見られ、ほほえましかったです。

今日の学習で、いのちの始まりから誕生までのことがよく分かり、自分が生まれるまで周りの人に温かく見守られていたことに気付き、命の大切さについて考えるよい機会になったのではないかと思います。富山県総合衛生学院の助産学科の方々、貴重な授業をしていただき、ありがとうございました。

5年 夢の教室~自分の夢は…~

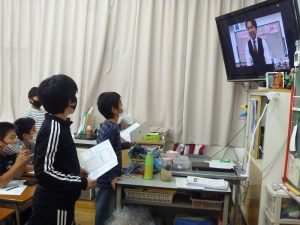

5・6時間目に、5年生の「夢の教室」がありました。今年は、教室で夢先生とのオンライントークによる授業をしました。夢先生から、フットサルの選手になって日本一になる夢をかなえるまでの歩みを話していただきました。初めはサッカー選手になりたいと思い、ライバルと競って毎朝6時からリフティングの練習に励み、最高45回だったのが12,408回もできるようになったと言われ、驚きの声が上がっていました。その後、フットサルの選手を目指して頑張ったけれど、けがで挫折して夢をあきらめそうになったこと、それでも仲間に励まされ、助けられて夢を叶えることができたこと…子供たちは夢先生の話に引き込まれ、体を乗り出して、言葉一つ一つに頷いたり答えたりと真剣な表情で聞き入っていました。

授業の終わりに「夢シート」に書いた自分の夢を発表しました。「バドミントンで全国大会で活躍したい」「アーティストになり、デザインするのを頑張りたい」など、挙手してみんなの前でしっかりと発表していました。

最後に、夢先生からみんなに伝えたいことは、①思い続ける ②やり続ける ③好きである の三つのことだと言われました。中でも、最後の好きだという気持ちが大事だということ、まだ夢がない人は、これからいろいろなことにチャレンジする中で自分の夢を見付けてほしいと言われました。

初めてのオンライン授業でしたが、夢先生が近くにおられるようで、子供たちにとって心に残る「夢の教室」になったことと思います。

家庭科の学習(5年)~玉結びと玉止め~

来入児体験入学~入学を待っています!~

今日、来入児体験入学がありました。来年度入学する子供たちを学校に招待し、5年生が学校案内や学校紹介をし、1年生教室では、授業を体験してもらいました。授業は、算数「なんぼんつかめたかな?」で、1年生と仲よく棒つかみゲームをしました。1年生から数え方を教えてもらい、声に出して一緒に数えている姿がほほえましかったです。ゲーム後、先生から「何本つかめたかな」と聞かれ、元気よく手を挙げて発表しました。「たくさんつかめたね」と言われ、みんなから拍手してもらってうれしそうでした。

「相ノ木小学校の伝統クイズ」では、相撲大会の取組の実演や、なわとびの技を紹介等を

楽しそうに観ていました。そして、最後に、5年生から一人一人、入学式の招待状を手渡されました。

5年生の子供たちが企画・運営した来入児体験入学。5年生の子供たちは、楽しんでもらえるように、クイズをいくつも考えるなど工夫して頑張りました。4月から最高学年になる自覚が芽生えたのではないでしょうか。

来入児のみなさん、4月の入学を楽しみに待っています!

いのちの教室~いのちを大切に~

今日、2限目に、5年生を対象に「いのちの教室」がありました。

「世界に一つだけの僕・私 ~いのちの大切さ~ 」というテーマで、富山県総合衛生学院の助産学科の学生さんから、赤ちゃん誕生について、劇にして教えてもらいました。初めに受精卵の大きさを予想し、小さい穴をあけた画用紙を配られ、受精卵の大きさは0.1mm位と言われ、その小ささに驚いていました。そして、赤ちゃんがお母さんのおなかの中で成長していく様子を、赤ちゃんのモデルやお母さんの姿で教えてもらいました。子供たちは興味深く見入っていました。また、生まれた赤ちゃんを抱っこする体験では、グループに分かれて赤ちゃんの人形を大事そうにそっと抱っこしていました。「小さくてかわいい」「頭が温かい」「手や足も小さい」など口々につぶやき、うれしそうでした。

今日の学習で、命の始まりから誕生までのことがよく分かり、自分が生まれるまで周りの人に温かく見守られていたことに気付き、命の大切さについて考えるよい機会になったのではないかと思います。これからも、一つしかないかけがえのない命を大切にしていきましょう。